Industri fighting game tengah menikmati momentum yang oleh banyak pengamat disebut sebagai Golden Age kedua. Turnamen internasional kembali dipadati penonton, penjualan judul-judul terbaru melonjak, dan komunitas global semakin terkoneksi berkat teknologi online modern. Namun kebangkitan ini tidak terjadi dalam semalam.

Tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa genre fighting game bergerak dalam siklus yang tajam: dari ledakan popularitas era arcade 1990-an, ke masa surut awal 2000-an yang dikenal sebagai Dark Age, hingga akhirnya bangkit kembali melalui inovasi teknologi dan dukungan komunitas. Di balik pergerakan tersebut, sejumlah perusahaan besar seperti SNK, Capcom, Sega, dan Arc System Works mengalami pasang surut yang signifikan mulai dari kebangkrutan, penghentian seri legendaris, hingga strategi diversifikasi demi bertahan hidup.

Kini, dengan rilisan baru yang sukses secara kritik dan komersial, banyak pihak menilai fighting game kembali berada pada titik terkuatnya dalam dua dekade terakhir. Untuk memahami bagaimana genre ini sampai di fase tersebut, perlu melihat perjalanan panjang yang membentuknya termasuk dinamika global dan perkembangan komunitasnya di Indonesia.

Pre-Age Fighting Game (1984–1990): Fondasi Industri Sebelum Era Keemasan

Sebelum memasuki era yang kemudian dikenal sebagai Golden Age pada awal 1990-an, genre fighting game lebih dulu melalui fase pembentukan yang krusial pada pertengahan 1980-an. Periode ini sering disebut sebagai Pre-Age, menjadi masa eksperimen teknologi dan desain yang membentuk struktur dasar pertarungan satu lawan satu.

Salah satu tonggak awal genre ini adalah Karate Champ, yang dirilis di arcade dan memperkenalkan format duel 1v1 berbasis poin. Meskipun kontrolnya masih kaku dan belum memiliki sistem kombo modern, game ini menandai awal dari konsep kompetisi langsung antar pemain dalam satu layar.

Setahun kemudian, Yie Ar Kung-Fu menghadirkan pendekatan berbeda dengan variasi karakter dan gaya bertarung yang unik. Elemen diferensiasi karakter inilah yang kelak menjadi fondasi utama dalam desain roster fighting game modern.

Perkembangan signifikan terjadi pada 1987 ketika Street Fighter memperkenalkan sistem special move berbasis kombinasi gerakan joystick dan tombol. Meskipun game ini belum meraih kesuksesan besar secara komersial, mekanik input seperti quarter-circle motion menjadi standar industri di masa mendatang.

Di periode yang sama, game bergenre beat ’em up seperti Double Dragon turut meningkatkan popularitas pertarungan jarak dekat di arcade. Walaupun bukan murni duel kompetitif 1v1, genre ini membantu membangun minat pasar terhadap aksi bela diri digital.

Secara bisnis, era Pre-Age belum menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan. Fighting game masih dipandang sebagai bagian kecil dari genre aksi. Namun dari sisi desain dan budaya arcade, periode ini menjadi fondasi penting sebelum ledakan komersial yang terjadi setelah 1991.

Dengan kata lain, sebelum menjadi fenomena global, fighting game terlebih dahulu diuji dalam fase eksperimental. Dan dari eksperimen inilah lahir cetak biru yang kemudian mendefinisikan Golden Age pertama.

Golden Age Pertama (1991–1996): Ledakan Global dan Lahirnya Budaya Kompetitif

Awal 1990-an menjadi periode yang mengubah arah industri fighting game secara drastis. Jika era sebelumnya masih dipenuhi eksperimen desain dan kontrol, maka periode ini menghadirkan standar baru yang kemudian mendefinisikan genre tersebut selama puluhan tahun. Momentum itu dimulai dengan dirilisnya Street Fighter II, yang tidak hanya mencatatkan kesuksesan komersial besar di arcade, tetapi juga memperkenalkan sistem kombo, variasi karakter dengan gaya bertarung berbeda, serta struktur duel kompetitif yang solid. Arcade di berbagai negara dipadati pemain yang saling menantang, membentuk budaya kompetitif yang organik dan intens.

Kesuksesan tersebut memicu gelombang persaingan antar perusahaan Jepang. SNK memperkuat posisinya lewat platform Neo Geo dan seri seperti The King of Fighters ’94, yang menghadirkan format pertarungan tim tiga lawan tiga dan pendekatan gameplay yang lebih teknis. Di saat yang sama, Mortal Kombat berhasil memperluas pasar Barat dengan pendekatan visual realistis dan elemen kekerasan eksplisit yang kontroversial, menjadikannya fenomena budaya populer sekaligus pemicu diskusi regulasi industri game di Amerika Serikat.

Sementara dominasi 2D masih kuat, inovasi teknologi mulai membuka arah baru. Sega memperkenalkan Virtua Fighter, pionir fighting game 3D yang menekankan realisme gerakan dan pendekatan teknis. Evolusi ini kemudian mencapai puncak popularitas melalui Tekken 3, yang sukses besar di pasar konsol dan memperluas jangkauan genre di luar arcade.

Golden Age pertama bukan sekadar periode penjualan tinggi, melainkan masa pembentukan identitas fighting game sebagai cabang kompetitif yang serius. Komunitas terbentuk secara alami di pusat-pusat arcade, rivalitas lokal berkembang, dan reputasi pemain dibangun dari kemampuan langsung di hadapan publik. Namun, pertumbuhan yang sangat cepat juga membawa risiko kejenuhan pasar. Menjelang akhir dekade, jumlah rilisan yang meningkat dan perubahan preferensi pemain mulai menguji daya tahan genre ini. Golden Age pertama menjadi tonggak sejarah, tetapi mempertahankan dominasi tersebut terbukti jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya.

Transisi dan Retakan Industri (1997–2000): Antara Inovasi dan Kejenuhan Pasar

Memasuki akhir 1990-an, industri fighting game masih terlihat kuat di permukaan, tetapi dinamika di balik layar mulai berubah. Perkembangan teknologi konsol rumahan seperti PlayStation dan Dreamcast menggeser dominasi arcade, yang selama ini menjadi tulang punggung ekosistem kompetitif. Perpindahan ini memaksa pengembang beradaptasi dengan model distribusi baru dan ekspektasi pasar yang berbeda.

Di tengah transisi tersebut, Street Fighter III: 3rd Strike hadir sebagai salah satu judul paling teknis dalam sejarah genre. Sistem parry yang presisi memberikan kedalaman strategi yang tinggi dan diakui luas sebagai mahakarya desain gameplay. Namun secara komersial, performanya tidak mampu menyamai kesuksesan Street Fighter II. Bagi Capcom, hal ini menjadi sinyal bahwa formula lama tidak lagi otomatis menjamin dominasi pasar.

Pada saat yang sama, SNK menghadapi tekanan finansial akibat overproduksi judul dan tingginya biaya hardware Neo Geo. Meski seri seperti The King of Fighters tetap memiliki basis penggemar setia, model bisnis arcade eksklusif semakin sulit dipertahankan. Persaingan ketat dan pasar yang mulai jenuh memperburuk kondisi perusahaan menjelang awal 2000-an.

Di sisi lain, era ini juga ditandai oleh eksplorasi 3D yang semakin matang. Virtua Fighter 3 dan kelanjutannya memperkuat reputasi Sega dalam gameplay realistis, sementara seri Tekken memperluas jangkauan pasar konsol global. Namun, meski inovasi teknologi berkembang, pertumbuhan genre secara keseluruhan mulai melambat.

Periode 1997 hingga 2000 sering dipandang sebagai fase peringatan dini. Fighting game masih menghasilkan rilisan penting dan turnamen lokal tetap berjalan, tetapi fondasi ekonomi yang menopang Golden Age pertama mulai goyah. Pergeseran dari arcade ke konsol, perubahan preferensi pemain, serta tekanan biaya produksi menjadi kombinasi yang akhirnya membuka jalan menuju periode yang lebih sulit di awal dekade berikutnya.

Dark Age (2001–2008): Bertahan di Tengah Kemunduran Industri

Memasuki awal 2000-an, fighting game mengalami penurunan signifikan baik dari sisi industri maupun eksposur publik. Pergeseran besar-besaran dari arcade ke konsol rumah, ditambah meningkatnya popularitas genre lain seperti first-person shooter dan MMORPG, membuat fighting game kehilangan posisi sentralnya di pasar. Periode ini kemudian dikenal luas di kalangan komunitas sebagai Dark Age.

Kondisi paling simbolis dari era ini adalah kebangkrutan SNK pada 2001. Setelah bertahun-tahun memproduksi judul secara agresif dan mempertahankan ekosistem Neo Geo yang mahal, perusahaan tersebut tidak mampu bertahan menghadapi perubahan pasar. Meski kemudian bangkit kembali dalam bentuk baru, posisi SNK tidak lagi sekuat era 1990-an. Kebangkrutan ini menjadi tanda berakhirnya dominasi arcade klasik yang selama satu dekade menopang genre fighting game.

Di sisi lain, Capcom praktis menghentikan pengembangan seri utama Street Fighter setelah Street Fighter III: 3rd Strike. Tidak ada seri numerik baru selama hampir satu dekade. Bagi banyak pengamat, ini merupakan momen “mati suri” bagi salah satu waralaba terbesar dalam sejarah fighting game. Capcom sendiri lebih fokus pada franchise lain seperti Resident Evil dan Monster Hunter yang dinilai lebih menjanjikan secara finansial.

Sementara itu, Sega merilis Virtua Fighter 5, yang hingga kini menjadi seri utama terakhir dalam waralaba tersebut. Tidak adanya kelanjutan resmi untuk Virtua Fighter setelah itu memperkuat persepsi bahwa genre ini kehilangan prioritas dalam strategi perusahaan besar.

Perusahaan lain seperti Arc System Works tetap aktif dengan seri seperti Guilty Gear XX, tetapi pasar untuk fighting game teknis dan kompleks relatif terbatas. Untuk menjaga stabilitas bisnis, Arc System Works memperluas portofolio mereka dengan mengembangkan berbagai judul berbasis lisensi dan proyek non-fighting, sementara Guilty Gear tidak lagi menjadi arus utama selama bertahun-tahun.

Namun di tengah menurunnya dukungan industri, komunitas tetap bertahan. Turnamen seperti Evolution Championship Series terus diselenggarakan, meski dalam skala lebih kecil dibandingkan era sebelumnya. EVO menjadi simbol ketahanan komunitas global, menjaga ekosistem kompetitif tetap hidup meskipun tanpa dukungan besar dari publisher.

Dark Age bukan periode tanpa kualitas. Justru banyak meta paling teknis dan pemain legendaris lahir dari fase ini. Akan tetapi, secara komersial dan arus utama, fighting game kehilangan sorotan. Genre ini tidak hilang, tetapi bertahan dalam ruang yang lebih sempit menunggu momentum untuk bangkit kembali.

Titik Balik dan Kebangkitan (2008–2015): Saat Game Fighting Kembali ke Panggung Utama

Momentum kebangkitan dimulai pada 2008 ketika Capcom merilis Street Fighter IV. Setelah hampir satu dekade tanpa seri numerik baru, kembalinya Street Fighter menjadi sinyal kuat bahwa genre ini belum selesai. Street Fighter IV memadukan visual 3D dengan gameplay berbasis 2D klasik, menghadirkan keseimbangan antara nostalgia dan modernisasi. Respons pasar positif, baik dari sisi kritik maupun penjualan, langsung menghidupkan kembali minat publik terhadap fighting game.

Kebangkitan ini bertepatan dengan berkembangnya platform streaming seperti Twitch dan YouTube, yang memungkinkan turnamen dan pertandingan kompetitif ditonton secara global. Turnamen Evolution Championship Series mengalami lonjakan partisipasi dan eksposur media. Untuk pertama kalinya, komunitas fighting game memiliki panggung digital yang memperluas jangkauan mereka melampaui arcade dan venue lokal.

Perusahaan lain mulai mengikuti momentum tersebut. Bandai Namco memperkuat seri Tekken melalui pengembangan lanjutan yang berujung pada kesuksesan global Tekken 7. Di sisi lain, Arc System Works kembali mendapatkan sorotan melalui seri Guilty Gear Xrd, yang menampilkan pendekatan visual cel-shaded revolusioner. Keputusan untuk kembali fokus pada fighting game terbukti tepat, membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya.

Kebangkitan ini tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga struktural. Developer mulai menyadari pentingnya keseimbangan kompetitif, pembaruan konten berkala, serta komunikasi langsung dengan komunitas. Fighting game tidak lagi dirilis sebagai produk satu kali, melainkan sebagai platform jangka panjang dengan dukungan turnamen resmi dan pembaruan musiman.

Periode 2008 hingga pertengahan 2010-an menjadi fase konsolidasi. Genre ini belum sepenuhnya stabil, tetapi fondasi kebangkitan telah terbentuk. Fighting game kembali relevan, baik di panggung esports maupun dalam diskursus industri game global. Momentum tersebut kemudian membuka jalan bagi periode yang kini sering disebut sebagai Golden Age kedua.

Golden Age Kedua (2016–Sekarang): Boom Game Baru dan Turnamen Global

Periode yang kini sering disebut Golden Age kedua bukan sekadar nostalgia atau tren singkat ini fase di mana genre fighting game kembali melaju dengan stabil, ekspansif, dan kompetitif secara global. Berbeda dengan era arcade 1990-an, era modern diperkuat oleh rilis judul-judul baru, dukungan turnamen besar, serta konvergensi komunitas melalui platform daring.

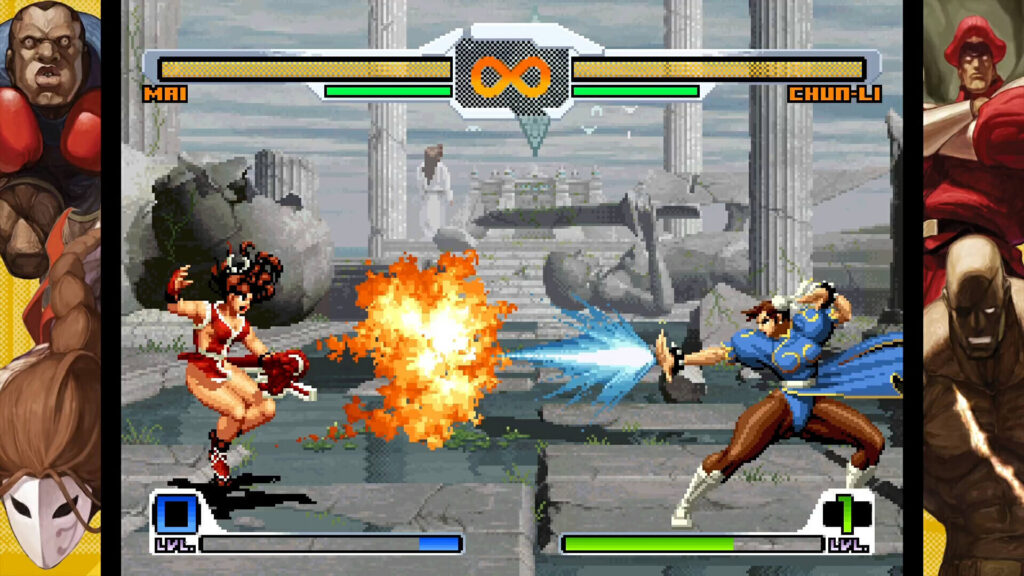

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah judul fighting game mendapatkan peran besar dalam ekosistem kompetitif global. Street Fighter 6 menjadi salah satu game flagship yang hadir di hampir semua turnamen besar dunia, sementara Tekken 8 terus menarik ribuan pemain profesional dan penonton lewat struktur pertarungan yang “simple” dan “seru”. Franchise yang sebelumnya sempat tidak terlalu aktif pun kembali menanjak: Fatal Fury: City of the Wolves meramaikan panggung dengan rilisan pertama seri Fatal Fury dalam 25 tahun, menandakan kebangkitan franchise klasik SNK di kompetisi modern. Selain itu, gim eksperimental seperti 2XKO, proyek fighting game berbasis karakter League of Legends dari Riot Games, menunjukkan bahwa genre ini juga dijajaki oleh developer besar yang biasanya bukan pilar tradisional fighting games, memperluas basis pemain dan eksposur genre.

Kompetisi juga semakin beragam, dengan lineup acara besar yang melibatkan judul klasik dan baru. Pada ajang Evolution Championship Series 2025, turnamen menampilkan 15 game berbeda termasuk Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Granblue Fantasy Versus: Rising, Mortal Kombat 1, The King of Fighters XV, bahkan judul baru seperti Fatal Fury: City of the Wolves yang belum lama dirilis.

Selain itu, peningkatan skala hadiah ikut mencerminkan kesehatan scene kompetitif. EVO 2025 dilaporkan memiliki total prize pool sekitar USD 3 juta (sekitar Rp 45 miliar) salah satu total hadiah terbesar dalam sejarah turnamen fighting game global. Hal ini menunjukkan bagaimana sponsor, investor, dan komunitas profesional semakin percaya pada daya tarik dan stabilitas esports genre ini.

Didukung oleh konektivitas online yang lebih baik (rollback netcode), turnamen regional dan internasional kini tidak hanya berkumpul di Las Vegas, tetapi juga di berbagai belahan dunia, termasuk seri acara di Jepang, Eropa, hingga Asia Tenggara membuka pintu bagi pemain dari negara-negara muncul untuk bersaing tanpa harus selalu hadir secara fisik.

Golden Age Kedua di Indonesia: Dari Komunitas Lokal ke Panggung Dunia

Jika Golden Age pertama fighting game ditopang oleh ledakan arcade, maka Golden Age kedua dibangun oleh sirkuit resmi dunia, prize pool yang meningkat, dan keterhubungan global lewat rollback netcode. Dalam konteks ini, Indonesia bukan sekadar penonton melainkan bagian dari pergerakan tersebut.

FGC lokal untuk Tekken memang tidak memiliki banyak sponsor besar seperti Korea Selatan atau Jepang. Namun bukan berarti Indonesia kekurangan turnamen. Pada akhir 2000-an hingga awal 2010-an, kompetisi tetap berjalan berkat dukungan komunitas dan sponsor akar rumput. Salah satu contoh nyata adalah Bawang Soy, brand milik Yossa Setiadi yang juga aktif bermain Tekken 6 menggunakan Craig Marduk. Turnamen digelar dengan sumber daya terbatas, tetapi konsisten. Inilah fondasi awal sebelum Indonesia masuk ke fase Golden Age kedua.

Momentum penting terjadi pada World Cyber Games 2011, ketika legenda Tekken dunia, Bae Jae-Min (Knee), hadir di Indonesia. Kehadirannya bukan hanya simbolis, melainkan penanda bahwa Indonesia masuk dalam peta kompetitif global. Interaksi langsung dengan pemain kelas dunia memberi standar baru bagi scene lokal.

Langkah berikutnya bahkan lebih signifikan. Indonesia dua kali menjadi tuan rumah rangkaian kualifikasi Capcom Cup melalui event bernama Abuget Cup. Ajang ini menghadirkan legenda Street Fighter, Daigo Umehara, yang datang untuk mengumpulkan poin sirkuit resmi. Tidak berhenti di situ, Abuget Cup juga pernah menjadi bagian dari Tekken World Tour, menghadirkan kembali Knee bersama pemain internasional seperti Noroma, Nobi, Take, Book, Rangchu, Tanukana dan LowHigh. Dalam konteks Golden Age kedua, ini adalah bukti konkret bahwa Indonesia bukan hanya mengirim pemain keluar negeri, tetapi juga pernah menjadi tuan rumah sirkuit global.

Di sisi pemain, fase ini juga melahirkan pionir profesional. Sebelum nama RTM dikenal luas, Christian “R-Tech” Samuel lebih dahulu mencatatkan prestasi di era Tekken 7. Ia menjadi pemain Tekken Indonesia pertama yang dikontrak tim profesional Alter Ego, sebuah tonggak penting dalam profesionalisasi scene lokal. Di periode yang sama, Meat atau “Meat Daging” aktif berkompetisi dan tercatat dalam dokumentasi internasional sebagai bagian dari generasi Tekken 7 Indonesia yang konsisten tampil di turnamen regional Asia Tenggara.

Generasi berikutnya mulai terlihat di sirkuit resmi dunia. Artaman “RTM” Ciptajaya tampil di Tekken World Tour 2025 Regional Group Stage, menandai kehadiran Indonesia dalam struktur kompetisi modern yang lebih terorganisir dan global.

Prestasi Indonesia di Golden Age kedua tidak terbatas pada Tekken. Pada Evolution Championship Series 2025 di Las Vegas, Mario “Division” Dwiki mencatat sejarah di cabang BlazBlue: Central Fiction Extended Line-Up. Menggunakan Nu-13, ia menembus Top 4 dari 249 peserta. Selain itu pengusaha Indonesia Kevin Mintaraga sempat mendirikan Atlas Bear yang di dalamnya berisi pemain-pemain internasional seperti stormKUBO, Poongko dan Chuan. Selanjutnya langkah ini diikuti oleh Arcade Aces yang mengontrak GamerBee.

Semua ini terjadi dalam konteks Golden Age kedua era ketika prize pool turnamen meningkat drastis, sirkuit resmi seperti Capcom Pro Tour dan Tekken World Tour semakin terstruktur, serta event global seperti EVO mencatat partisipasi ribuan pemain dari berbagai negara.

Sebuah Ketakutan Baru?

Di tengah euforia Golden Age kedua, muncul satu sinyal yang membuat sebagian komunitas mulai waspada. Riot Games baru-baru ini melakukan pemutusan hubungan kerja dalam divisi pengembang 2XKO, setelah proyek tersebut dinilai tidak mencapai target internal yang diharapkan untuk menopang tim pengembangan berskala besar.

Dalam pernyataannya, Riot menegaskan bahwa 2XKO tidak dibatalkan. Mereka tetap berkomitmen melanjutkan pengembangan dan mendukung turnamen agar komunitas yang sudah terbentuk tidak kehilangan arah. Namun fakta bahwa proyek fighting game dari perusahaan sebesar Riot harus merampingkan timnya menjadi momen refleksi serius.

Kasus 2XKO bisa menjadi “gong” baru di era Golden Age kedua. Ia membuka pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pasar benar-benar membutuhkan lebih banyak fighting game baru? Atau justru komunitas membutuhkan pendalaman dan penyempurnaan dari judul yang sudah ada?

2XKO sejak awal mengambil pendekatan yang lebih aksesibel dan disederhanakan dibandingkan fighting game tradisional. Bagi sebagian pemain baru, ini langkah positif. Namun bagi sebagian veteran, arah tersebut dianggap terlalu “dumbed down” dan berisiko mengurangi kedalaman kompetitif. Perdebatan ini memperlihatkan satu realitas penting: FGC adalah genre yang sangat sulit dikembangkan. Ia tidak hanya membutuhkan sistem yang mudah dipahami, tetapi juga kedalaman teknis yang cukup untuk bertahan bertahun-tahun di panggung kompetitif.

Tahun 2026 menjadi contoh nyata tekanan tersebut. Berdasarkan daftar rilisan yang dipantau komunitas seperti EventHubs, terdapat lebih dari lima judul fighting game baru yang siap atau tengah bersiap diluncurkan, termasuk Marvel Tokon: Fighting Souls, Avatar Legends, Invincible VS, hingga Saturday AM Battle Manga.

Pertanyaannya sederhana: dari semua judul tersebut, berapa banyak yang benar-benar mampu bertahan dan menyaingi dominasi Street Fighter 6 atau Tekken 8 dalam jangka panjang?

Sejarah genre ini menunjukkan jawabannya tidak pernah banyak. Fighting game bukan hanya soal lisensi besar atau grafis menarik. Ia menuntut keseimbangan karakter yang presisi, sistem gameplay yang dalam, netcode yang stabil, serta dukungan turnamen yang konsisten. Tanpa itu, hype awal sering kali meredup dalam hitungan bulan.

Golden Age kedua memang nyata. Namun di balik kemegahannya, ada risiko fragmentasi komunitas dan kegagalan sustainabilitas. 2XKO mungkin bukan akhir dari era ini, tetapi ia menjadi pengingat bahwa bahkan perusahaan besar pun tidak kebal terhadap kerasnya realitas FGC.

Karena pada akhirnya, fighting game selalu mengajarkan satu hal: masuk ke arena itu mudah, tapi bertahan di dalamnya jauh lebih sulit.